2025.1.6

- 開催報告

シンポジウム「モビリティ・イノベーションがまちを変える~進化し続けるエキ・シロ地区~」(11/8開催)資料付

令和6年11月8日(金)、「名古屋大学COI-NEXTマイモビリティ共創拠点×NAGOFES2024×CAMIP シンポジウム」を、地域のイノベーション拠点である「なごのキャンパス」にて開催しました。約300名の方々(リアル参加 80名、オンライン視聴 193名)に参加いただき、盛況のうちに終えることができました。

資料

- 森川 高行プロジェクトリーダー(名古屋大学 特任教授)

「マイモビリティ共創拠点のビジョン・取り組み」 - 金森 亮(研究開発課題1 グループリーダー/名古屋大学 特任教授)

「名古屋大学COI-NEXTでのエキ・シロ地区の実証実験の紹介」 - 早内 玄(研究開発課題1 メンバー/名古屋大学 特任助教)

「行動データの調査・分析から見たエキ・シロ地区の可能性」 - 外山 友里絵(研究開発課題5 メンバー/名古屋大学 特任助教)

「超移動社会を見据えたケアトリップの現状と課題」 - 三輪 富生(研究開発課題2 グループリーダー/名古屋大学 教授)

「持続可能な公共交通のためのスマートモビリティの公共財化構想」 - 井村 美里(水辺とまちの入口ACT株式会社 代表取締役)

「尾張名古屋は堀川で持つ~水辺の可能性は無限大~」 - 藤澤 徹(那古野下町衆)

「円頓寺・四間道界隈のまちづくりの系譜と今後の展望」 - 下川 知恵(名古屋駅地区街づくり協議会 事務局/トヨタ不動産株式会社)

「名古屋駅地区街づくり協議会の取り組み~市と連携したまちの将来像検討~」 - 宇佐見 康一(UR都市機構 中部支社 都市再生業務部 担当課長)

「名駅三丁目sanagiプロジェクト」 - 福田 篤史(名古屋市 住宅都市局 交通事業推進課長)

「都心部におけるSRT導入に向けて」

開会、挨拶

シンポジウムの冒頭、本拠点の代表機関である名古屋大学の杉山直総長と佐宗彰浩副総長が、それぞれ開会・主催者挨拶を行いました。

続いて、来賓挨拶として、文部科学省 科学技術・学術政策局の平野 博紀室長、共創の場形成支援プログラム 地域共創分野の財満 鎭明プログラムオフィサーより、それぞれ本拠点への期待を込めたお言葉をいただきました。

拠点のビジョン紹介、取り組み紹介

プロジェクトリーダーの森川 高行特任教授(名古屋大学)が、マイモビリティ共創拠点のビジョン・取り組みについて講演しました。本拠点の取り組みの出発点である“交通システム”は、生き物でたとえるなら“循環器”としての役割を担い、ヒトやモノを運ぶものとして、地域やまちにとって欠かせないものであることを示しました。

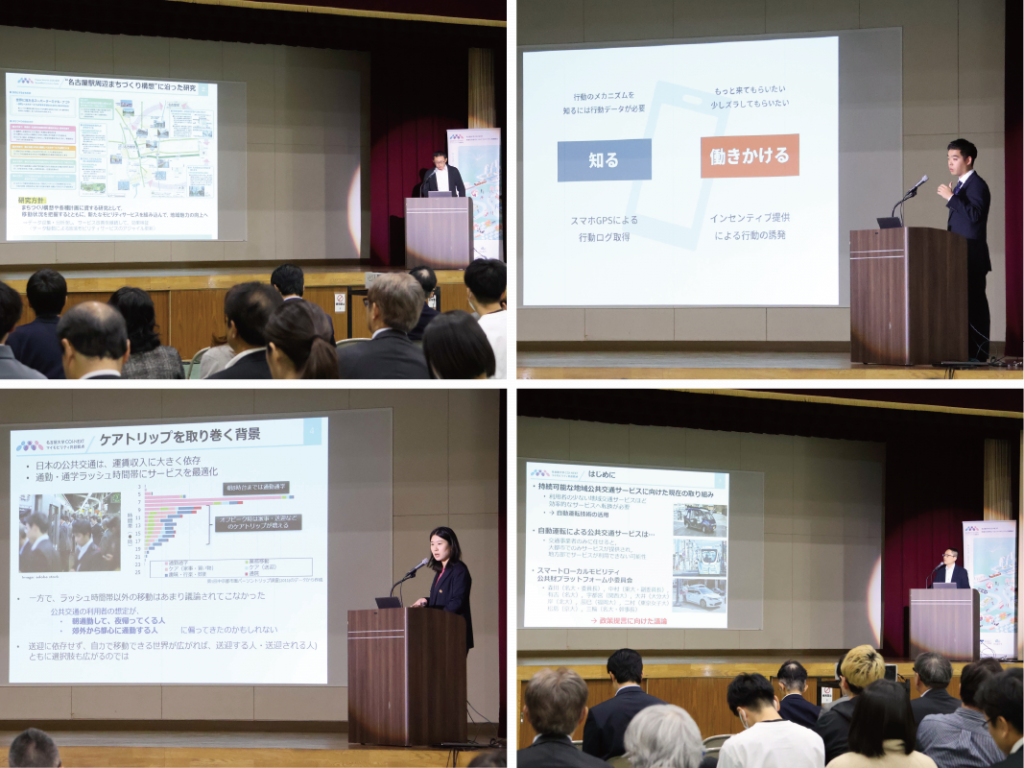

本拠点の研究活動の紹介として、金森 亮特任教授(名古屋大学)が「名古屋大学COI-NEXTでのエキ・シロ地区の実証実験の紹介」と題して、名古屋市内でのMaaSの実証実験を紹介しました。新たなモビリティサービスを組み込み、地域魅力の向上を目指すために、継続的なサービス提供方法の検討や、思わず乗りたくなるデザインの検討を進めていることを報告しました。

早内 玄特任助教(名古屋大学)が、「行動データの調査・分析から見たエキ・シロ地区の可能性」と題して、GPSから取得したエキ・シロ地区の移動状況やミッションによる行動変容の実証結果について報告しました。

外山 友里絵特任助教(名古屋大学)が、「超移動社会を見据えたケアトリップの現状と課題」と題して、負担に感じやすい家庭内の送迎に焦点を当て、ケアトリップが社会に及ぼす影響の検討状況や中京圏の送迎の現状について紹介しました。

最後に、三輪 富生教授(名古屋大学)が、「持続可能な公共交通のためのスマートモビリティの公共財化構想」と題して、今後の持続可能な地域公共交通の実現のために、自動運転システムの社会実装を支援する政策提言を目的とした、「スマートモビリティ公共財プラットフォーム」を紹介しました。

上段:金森課題1グループリーダー(左)、早内特任助教(右)

下段:外山特任助教(左)、三輪課題2グループリーダー(右)

パネルディスカッション

パネルディスカッションは、パネラーの方々がご自身の取り組みを紹介するインプットセッションからスタートしました。井村 美里さん(水辺とまちの入口ACT株式会社)からは堀川などの水辺空間の利活用について、藤澤 徹さん(那古野下町衆)からは円頓寺・四間道界隈のまちづくりについて、現在の取り組みを紹介してもらいました。

続いて、下川 知恵さん(名古屋駅地区街づくり協議会)からは名古屋駅地区のまちづくりの取り組みについて、宇佐見 康一さん(UR都市機構)からはsanagiプロジェクトについて、福田 篤史さん(名古屋市)からはSRT(Smart Roadway Transit)導入に向けた取り組み状況について、それぞれを紹介してもらいました。

続くディスカッションでは、上記話題提供者に、佐伯 恵さん(名古屋駅地区街づくり協議会)と、金森 亮 特任教授(名古屋大学)が加わり、まちづくり活動におけるモビリティに関する課題のほか、マイモビリティ共創拠点と連携することで新たなまちづくりと先進モビリティにどんな可能性をもたらすのかなどについて意見が交わされました。

このディスカッションのまとめとして、森川 高行プロジェクトリーダー(名古屋大学)が、魅力づくりやその発信が引き続き重要なことや、その中で、きめ細かい移動を適えてエンターテイメント性も取り入れた移動手段を考えていくことが重要であること、そして、我々の拠点がまちづくりに取り組む様々な立場の方々との連携をさらに深めて地域を持続可能なものとしていきたい、とのメッセージを発信しました。

ブース展示、およびデモンストレーション

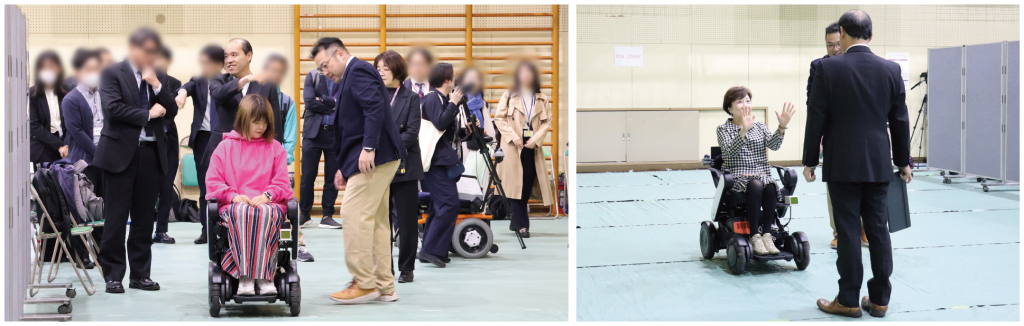

会場内には、本拠点の取り組みを紹介するポスターを掲示したほか、次世代モビリティに関する意見を集めるブースや、研究開発成果を実機で体験できるデモンストレーションが実施されました。

本拠点の取り組み紹介ポスターの展示コーナーでは、研究報告を行なった研究者と来場者が活発に意見交換をする様子が見られました。

また、CAMIP(中部先進モビリティ実装プラットフォーム)の取り組みの一環として、中部経済連合会による次世代モビリティ(自動運転車・空飛ぶクルマ)に関するアンケートが行われ、来場者から期待や課題などの意見をいただきました。

シンポジウム終了後には、電動車いす型の自動運転パーソナルモビリティの試乗体験や、VR(仮想現実)×AIダイアログによるライフコンテンツ体験などのデモを実施し、来場者の方々に未来の新しい移動を体感してもらいました。